JAKARTA, TANIFAKTUAL.COM – Pergeseran keseimbangan kekuatan dunia yang ditandai dengan relatif melemahnya kepemimpinan Amerika Serikat, menguatnya Tiongkok, serta meningkatnya fragmentasi tatanan global pasca-globalisasi liberal, menempatkan sistem internasional dalam fase transisi menuju tatanan multipolar yang lebih kompleks dan tidak terpusat. Dalam situasi tersebut, Indonesia dinilai berada pada posisi strategis yang menuntut arah kebijakan nasional yang lebih terintegrasi dan berjangka panjang, Minggu (11/1/2025).

Pandangan tersebut disampaikan oleh Muhammad Sirod, Mahasiswa Program Magister Damai dan Resolusi Konflik Universitas Pertahanan (UNHAN), dalam tulisannya berjudul “Indonesia di Tengah Peralihan Hegemoni Global”, yang mengkaji posisi Indonesia dalam dinamika pergeseran kekuatan global dari perspektif ekonomi politik internasional dan ketahanan nasional.

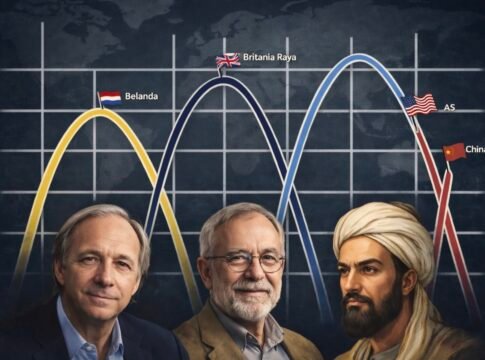

Menurut Sirod, perubahan hegemoni global bukanlah fenomena sesaat, melainkan mengikuti pola historis jangka panjang. Ia merujuk pada teori siklus hegemoni Giovanni Arrighi, struktur sistem dunia Immanuel Wallerstein, serta indikator ekonomi makro yang dikembangkan Ray Dalio, yang menunjukkan bahwa setiap kekuatan besar akan melalui fase ekspansi produksi, dominasi perdagangan, hingga dominasi finansial sebelum memasuki fase penurunan.

“Dalam struktur sistem dunia, tidak semua negara berada pada lintasan menjadi hegemon. Sebagian negara berfungsi sebagai penyeimbang, penghubung kawasan, dan aktor stabilitas regional. Indonesia lebih tepat dipahami dalam kategori ini,” ujar Sirod.

Ia menjelaskan bahwa sejak krisis ekonomi 1997–1998, Indonesia memilih strategi konsolidasi internal melalui stabilisasi politik, pemulihan ekonomi, dan reformasi institusional. Fokus utama pembangunan diarahkan pada penguatan demokrasi elektoral, menjaga stabilitas makroekonomi, serta memulihkan kepercayaan pasar dan investor.

Dalam politik luar negeri, prinsip bebas aktif diterjemahkan secara pragmatis melalui kerja sama lintas blok dan fleksibilitas diplomatik. Indonesia menghindari keterikatan strategis yang terlalu dalam pada satu kekuatan besar, sekaligus memanfaatkan globalisasi untuk memperluas basis produksi nasional.

Strategi tersebut, menurut Sirod, sering disalahartikan sebagai ketiadaan visi geopolitik. Padahal, pada fase pasca-krisis, stabilitas dan konsistensi kebijakan justru menjadi prasyarat utama untuk mencegah volatilitas politik dan stagnasi ekonomi seperti yang dialami sejumlah negara berkembang lain yang melakukan ekspansi geopolitik tanpa fondasi ekonomi dan institusional yang memadai.

“Dalam perspektif siklus hegemoni, Indonesia pada periode tersebut sedang membangun fondasi struktural, bukan memperluas pengaruh sistemik,” jelasnya.

Namun memasuki periode 2025–2045, dinamika global dinilai semakin kompleks. Rivalitas Amerika Serikat dan Tiongkok tidak lagi terbatas pada isu perdagangan, tetapi merambah pada teknologi strategis, keamanan maritim, penguasaan rantai pasok mineral kritis, serta pengaruh normatif dalam institusi internasional.

Rekonfigurasi rantai pasok global melalui kebijakan industri nasional, proteksi selektif, dan pengamanan sumber daya strategis mendorong meningkatnya arti penting kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia yang menguasai jalur laut strategis dan memiliki cadangan mineral penting untuk industri teknologi dan energi bersih.

Dalam konteks tersebut, Sirod menilai bahwa netralitas administratif tidak lagi memadai. Indonesia membutuhkan integrasi yang lebih kuat antara kebijakan luar negeri, industri, pertahanan, dan pembangunan sumber daya manusia guna menjaga otonomi nasional sekaligus meningkatkan posisi tawar dalam sistem internasional.

Lintasan pertama adalah stagnasi struktural kelas menengah, di mana Indonesia berperan terutama sebagai pasar konsumsi dan pemasok bahan mentah dengan nilai tambah terbatas. Industrialisasi berjalan parsial, ketergantungan teknologi tetap tinggi, dan kapasitas negara lebih berorientasi administratif daripada produktif. Lintasan ini dinilai mampu menjaga stabilitas jangka pendek, tetapi membatasi mobilitas Indonesia dalam struktur ekonomi global.

Lintasan kedua adalah penguatan sebagai kekuatan regional fungsional. Dalam skenario ini, Indonesia memperdalam basis industri domestik, memperkuat integrasi ekonomi kawasan, serta meningkatkan kapasitas diplomasi dan pertahanan. Peran internasional Indonesia diarahkan pada stabilitas kawasan, mediasi konflik, dan kepemimpinan dalam institusi regional. Posisi ini meningkatkan daya tawar tanpa menimbulkan beban geopolitik yang berlebihan.

Lintasan ketiga adalah transformasi menjadi jangkar peradaban regional. Dalam lintasan ini, pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, kapasitas riset dan inovasi, serta kredibilitas institusional. Pengaruh internasional dibangun melalui kepemimpinan normatif pada isu demokrasi, pembangunan berkelanjutan, keamanan maritim, dan tata kelola kawasan. Namun lintasan ini membutuhkan reformasi struktural jangka panjang serta kesinambungan kebijakan lintas pemerintahan.

Dalam horizon jangka panjang, Sirod menilai bahwa sistem internasional akan semakin multipolar dan terfragmentasi, tanpa satu kekuatan tunggal yang mampu mendominasi seluruh tatanan global. Negara-negara dengan kapasitas adaptasi tinggi dan beban geopolitik moderat justru memiliki peluang lebih besar untuk menjaga stabilitas dan meningkatkan peran.

Mengutip pemikiran Ibnu Khaldun tentang pentingnya solidaritas sosial (‘ashabiyyah), Sirod menekankan bahwa daya tahan negara dalam jangka panjang lebih ditentukan oleh kohesi sosial dan kapasitas institusional dibandingkan kekuatan militer semata.

“Negara yang mampu menjaga kohesi tanpa membekukan perubahan akan memiliki daya tahan lebih besar dalam siklus sejarah. Indonesia memiliki modal sosial tersebut, meskipun masih menghadapi tantangan ketimpangan, kualitas birokrasi, dan fragmentasi kepentingan politik,” katanya.

Ia menegaskan bahwa Indonesia tidak berada pada lintasan menjadi hegemon global, namun memiliki peluang besar menjadi aktor penentu keseimbangan dan pilar stabilitas regional dalam tatanan global yang sedang bertransisi. Keberhasilan tersebut, menurutnya, sangat bergantung pada kualitas kepemimpinan nasional, efektivitas institusi, serta keberanian untuk mengintegrasikan kebijakan ekonomi, industri, dan luar negeri dalam satu kerangka strategis jangka panjang.

“Peralihan hegemoni dunia membuka ruang strategis bagi negara-negara non-hegemonik. Ruang ini tidak otomatis menghasilkan keuntungan. Ia menuntut pembacaan konteks global yang presisi serta penerjemahan kebijakan yang disiplin dan konsisten. Dua dekade ke depan akan menentukan posisi Indonesia dalam sistem dunia,” pungkas Sirod.

(Emed Tarmedi)